Dans ce chapitre, nous allons parler de mors et de leur relation avec les barres, structure dépourvue de dents aux alentours desquelles le mors va reposer.

Classification des sensibilités

Pour bien comprendre de quoi on parle, il est nécessaire de se demander « Pourquoi pourrais-ce être un problème ? ». Après tout, qu’est-ce que ça a de si grave d’agir ou non sur les barres du cheval ?

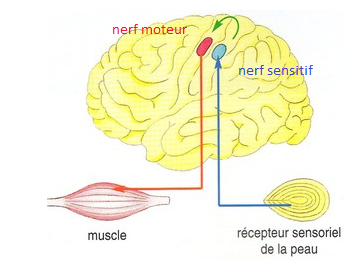

Du nerf !

Si c’est si problématique, c’est parce que la zone est dite « sensible« . Et pour comprendre cette sensibilité, il faut se pencher sur les différents types de récepteurs nerveux pouvant être présents localement. Partout dans le corps, on distingue deux grands types d’innervation : motrice et sensitive. En gros et très simplifié (parce que le sujet est vaste et complexe) : il y a de quoi faire bouger la zone et de quoi faire sentir la zone (dans le sens « toucher »).

Plus on a de terminaisons sensitives dans une zone, plus cette zone est susceptible d’être « sensible ».

Pour en revenir à nos barres, on est donc effectivement sur une zone dite sensible de par sa nature. Faut pas oublier que les barres, c’est de la gencive ! Et donc, elle n’est pas vraiment innervée de façon motrice mais est par contre très sensible.

Mais c’est pas que la faute des nerfs…

Des biceps !

Nous avons vu au dessus que la zone était sensible à cause de son innervation. Mais ce n’est donc pas tout ! Il y a aussi que la muqueuse n’a pas de quoi dévier les forces qui s’exercent sur elle : elle est trop fine.

À titre d’exemple inverse, la langue est par exemple une grande championne de la déviation des forces, tout comme les commissures. C’est d’ailleurs elle qui assure une grande partie de l’amortissement des actions du mors. Sa nature même, ses fibres multidirectionnelles et sa capacité de résistance et de déformation sont colossales.

Les barres n’ont donc pas les avantages sus-nommés de la langue. Les gencives sont plus richement innervées au niveau sensoriel et l’épaisseur des tissus ne permet pas la déviation des forces.

On comprend donc maintenant pourquoi les barres sont classées « sensibles » et pourquoi il vaut mieux éviter de diriger des forces directement dessus.

Sauf que…

Le mors ne touche pas les barres !

Le loup est là : dans des conditions normales d’équitation, le mors n’entre pas en contact avec les barres. Et agit encore moins dessus !

Alors pourquoi est-ce que l’on arrête pas d’entendre que tel mors agit sur les barres ? Cette idée, on la doit à ce genre d’images qui circulent depuis de nombreuses années :

Personne n’a pensé à remettre en question ces images, qui présentent pourtant de gros problèmes de représentation et de biais méthodologiques :

- Le mors n’est pas tenu par un bridon

- Il n’agit pas via les rênes

- La place, la translation et l’angle de travail du mors ne sont pas représentatifs de la réalité

- La langue est quasi-inexistante alors qu’elle prend toute la place dans la bouche

- Ce sont des schémas (merci Captain Obvious)

- Aucune prise en compte de la physique appliquée la plus élémentaire

- La classification totalement arbitraire des brisures (ça fera l’objet d’un prochain article d’ailleurs, parce que screugneugneu ça m’agace)

Associés à des schémas, l’absence de prise en compte du comportement sous contraintes de l’embouchure et des tissus en relation et la classification arbitraire des brisures… Cela pose un vrai problème de représentation et tend à banaliser un phénomène anormal.

Attention aux généralités

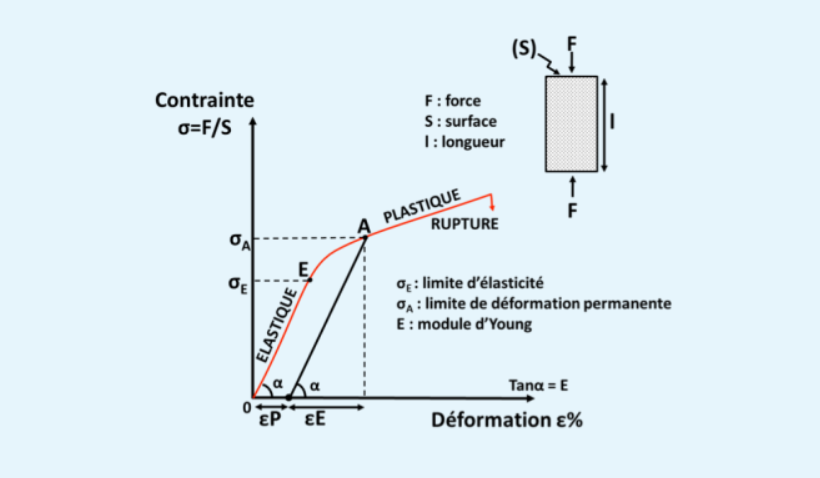

La répartition des pressions n’est pas si simple, l’action des embouchures non plus, le cheval est un être vivant et l’étude des matériaux est importante dans cette compréhension globale.

Il ne faut pas oublier qu’il existe des dizaines de variables pour chaque type de mors et des dizaines de variables individuelles. Nous avons donc, en termes de modélisation, des milliers et des milliers de possibilités. Et donc, faire le genre de généralités comme mentionnées au dessus sans prendre en compte ces variables est assez inutile. Cela peut également conduire à ancrer des idées reçues difficiles à débunker.

et aux simplifications

Les variations d’appuis se font pour une majorité d’embouchures sur et autour de la langue et vers (et non « sur ») les côtés de la bouche. Pour diverses (très) bonnes raisons, nous recherchons un outil qui va à la fois permettre à la langue d’avoir toute la liberté nécessaire et de jouer son rôle de gestionnaire des forces. Exit donc les formes de canon, sections, assemblages, asymétries, angulations, etc ; qui ne permettent pas d’atteindre ce but.

Ensuite, le nombre de brisures n’est pas l’indicateur de ces appuis. On peut tout à fait avoir un mors droit, un simple brisure et un double brisure qui répartissent tous les 4 les appuis exactement de la même façon et qui ont le même comportement.

Quand le mors touche les barres

Maintenant que nous savons que le mors ne devrait normalement pas toucher/agir sur les barres…Qu’en est-il des conditions anormales dans lesquelles justement le mors touche les barres et peut agir directement dessus ?

Trois cas de figure principaux peuvent conduire à cela et nous allons les passer en revue à l’aide des illustrations de ChevalTaRace.

Cas 1 : Le cheval retire la langue

Ce premier cas de figure est celui que vous êtes le plus susceptible de rencontrer. Par inconfort, ennui…le cheval retire sa langue vers le fond de bouche. La langue n’assure plus son rôle d’amortisseur et le mors se retrouve à agir directement sur les barres (enfin, il n’agit pas tout seul). Malheureusement pour votre cheval : c’est encore plus inconfortable.

À ce propos, le retrait de la langue est un indicateur non négligeable d’inconfort et/ou d’incompréhension vis-à-vis de l’embouchure. Si votre cheval passe régulièrement la langue, une vérification sérieuse des appuis de votre embouchure s’impose, en plus des autres pistes.

Cas 2 : Outrepasser la capacité de déviation de la langue

La langue est un matériau élastique isotrope qui a une grande capacité de déviation des forces. Cependant, cette capacité n’est pas illimitée. Si la force exercée sur elle dépasse sa capacité d’absorption ; les forces vont aller se répartir sur les premières structures rigides rencontrées : les barres. La langue est toujours sous le mors mais incapable de se tonifier.

Sachez qu’une langue contrainte, dont la mobilité est altérée, peut dégrader la posture et la locomotion de votre cheval (valable aussi pour le cas précédent, d’ailleurs). Assurer sa pleine mobilité est l’objectif numéro un de toute adaptation !

Cette limite d’élasticité où la langue n’est plus capable d’assurer est très difficile à calculer en dynamique ; en raison notamment des multiples directions des fibres musculaires, de la non linéarité des appuis, etc…

Pour vous donner grosso modo un ordre d’idée : prenons un mors de 125 mm et 16mm d’épaisseur de section ovale. Il faut exercer avec ce mors une force de plus de 5kg (50N) sur la langue au repos pour la compresser totalement. Pour une langue « dynamique », il faut en moyenne près du double.

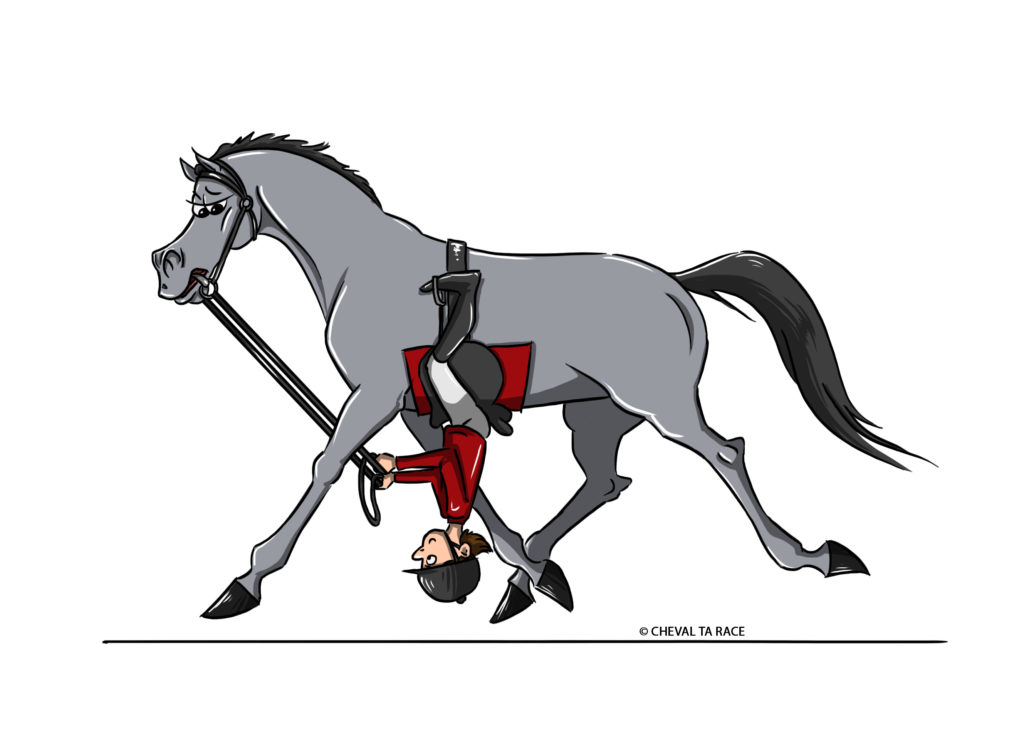

Cas 3 : Monter sous son cheval

C’est évidement une exagération…mais pas si improbable qu’elle n’y parrait. Chaque type d’embouchure, en fonction de ses caractéristiques techniques, a un « angle de travail » particulier. C’est votre bridon, via les montants du mors, couplé à la hauteur de fonctionnement de vos mains qui permet à l’embouchure de garder un angle de fonctionnement normal, dans l’usage qui lui est prévu.

Évidement, en montant sous votre cheval, cet angle ne peut demeurer dans la fourchette qui lui permet un fonctionnement normal. Ceci change l’équilibre entre les forces et la directions de ces dernières. Le comportement de l’embouchure prend alors une tournure anormale et peut tout à fait venir agir sur les côtés de la bouche, contre les barres.

Monter avec des mains très basses (au dessous du niveau de la bouche) peut donc faire apparaître cette situation. De la même manière, si vos mains sont à une hauteur raisonnable mais que la bouche de votre cheval est très haute, la situation peut advenir aussi.

Conclusion

En équitation classique, dans des conditions normales d’équitation : le mors n’agit pas sur les barres. En revanche, cela peut advenir dans les situations « anormales » vues précédemment. Et comme toute situations anormales, elles peuvent être évitées. Pensez donc à observer attentivement la relation au mors, à chercher un matériel adapté à votre cheval / votre pratique / vos objectifs / votre niveau et à régler convenablement votre matériel avec ceci.

La langue est la gestionnaire centrale et majoritaire des actions du mors. Sa mobilité et capacité à absorber et dévier les forces ne doit pas être contrariée.

Allez, zou ! À cheval ! (dessus, pas dessous !)